目次

1.評価制度の陥りやすい罠

2.日本における評価制度への信頼感の低さ

3.正しく働き、成長するための評価制度

4.目標設定の要点:KPIとCSF

5.目標管理の実践ポイント

6.教育・研修による仕組み定着と実践事例

7.まとめ

1.評価制度の陥りやすい罠

多くの企業で「評価制度」や「フィードバック面談」は導入されています。しかし現場で実際に行われている運用を見てみると、形だけの目標設定や義務的な1on1にとどまっているケースが少なくありません。

「期初に上から降りてきた数字を各自に割り振る」「期末に達成率を確認して終わり」――これでは、社員の主体性や成長意欲は引き出せません。形式だけの目標設定は、むしろ働く目的を曖昧にし、「何のために頑張るのか」「どうなれば成功なのか」が見えなくなってしまうのです。

評価制度やフィードバックの仕組みは、制度そのものではなく運用の質が組織の成長を左右します。真に機能する仕組みとは、社員一人ひとりが自ら考え、行動し、成果を実感できるようにする「対話の仕組み」なのです。「目標設定」と「管理の質を高める」ことは、単なる人事施策ではなく、組織の戦略実行力そのものを高める取り組みともいえます。

今回は、「真に機能する評価制度」を作るための目標設定と目標管理の本質とは何かを考えたいと思います。

2.日本における評価制度への信頼感の低さ

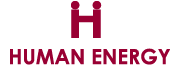

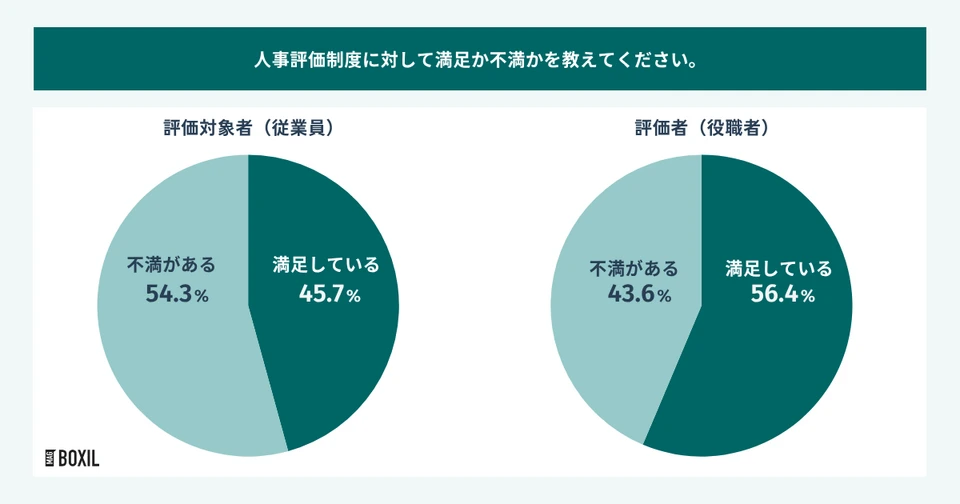

スマートキャンプ株式会社の運営する「BOXILマガジン」によるアンケート(2025年)では、 評価対象者(従業員2,655人)の半数以上である約54%が自社の人事評価制度に「不満がある」と回答しており、不満の最上位理由は「評価基準があいまいでわかりにくい」でした。

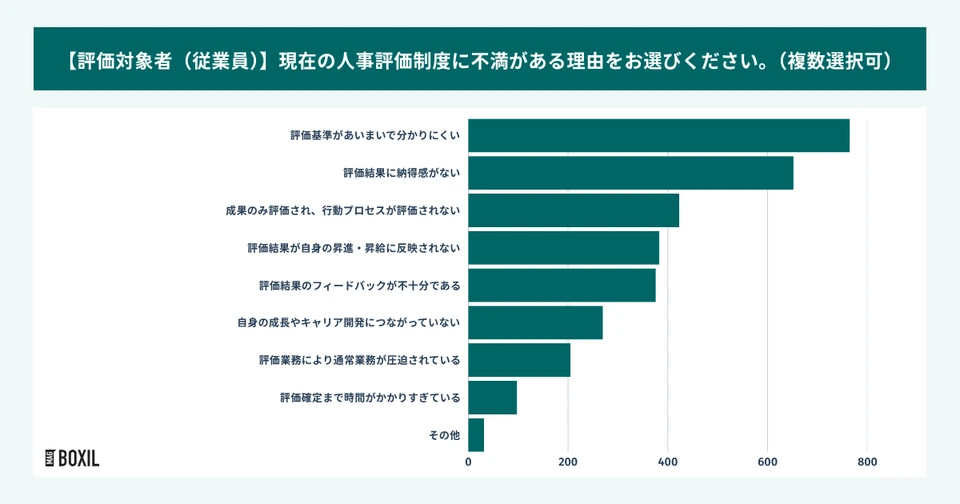

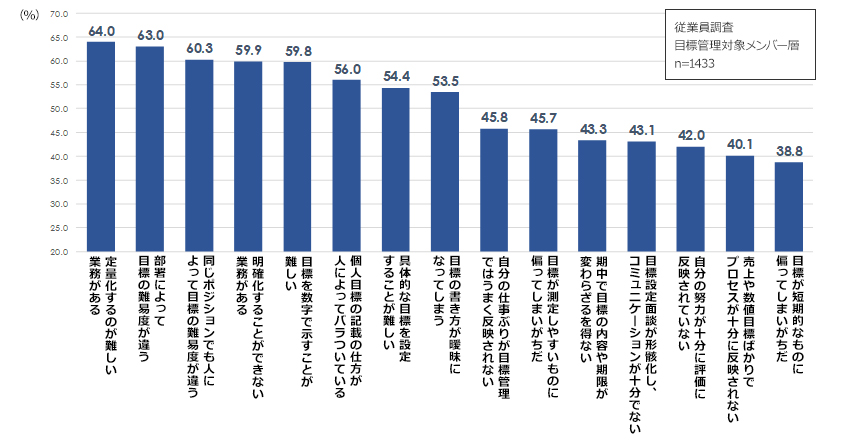

また、パーソル総合研究所「人事評価制度と目標管理の実態調査」(2021年)によると、 従業員の38.3%が評価制度そのものに不満を持っており、評価プロセスに36.3%、評価結果には33.2%がそれぞれ不満を感じているという結果があります。 さらに「目標管理制度」については、「目標を定量化するのが難しい」「個々人・部署によって目標難易度に格差がある」という不満が約6割に上っています。

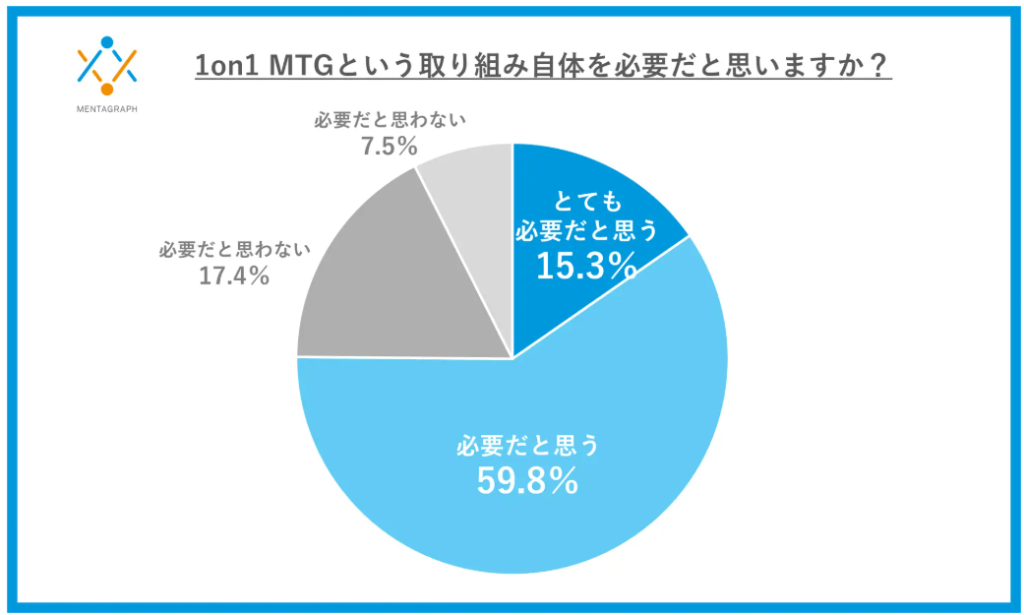

MENTAGRAPH株式会社による「1on1 MTGの形骸化・マンネリ化に関する実態データ」(2025年)によると、1on1 MTGを実施している企業は約41.3%で、実施者(22~65歳の全国のビジネスパーソン724人)においては75.1%が「1on1 MTGは必要だ(とても必要:15.3%、必要:59.8%)」と回答しており、上司も部下も必要性は実感しているようです。

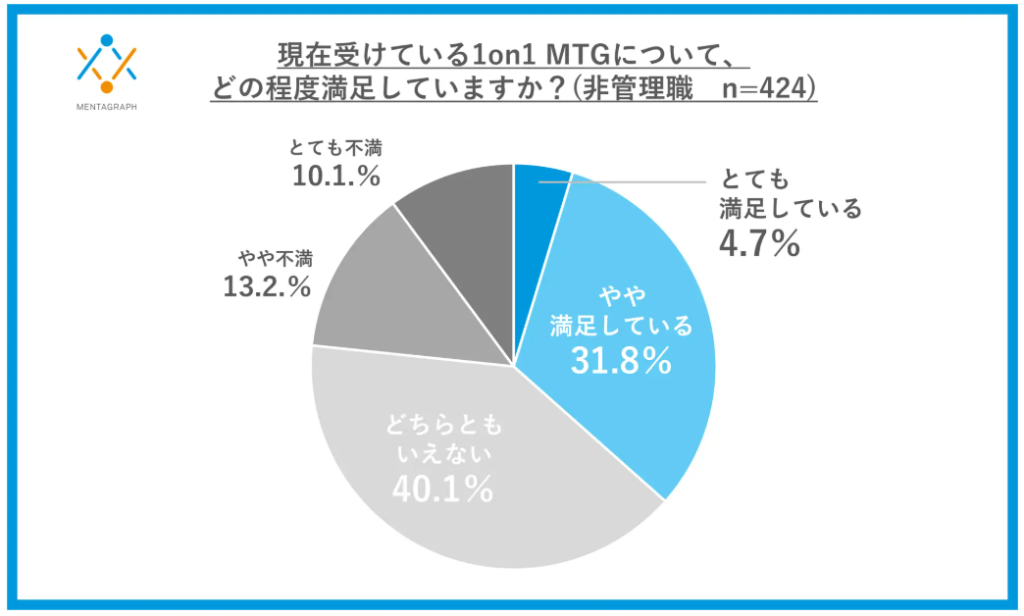

しかし、部下(非管理職424人)の満足度調査で、満足しているのは36.5%に留まり、約7割があまり効果を感じられていないという結果でした。現状をどう感じているかについては、51.9%が「毎回似た内容の繰り返しになっている」、42.8%が「表面的な会話に留まり、本質的な議論に発展しない」と回答しており、つまり 形式的・マンネリ化している傾向が伺えます。

これらのデータから浮かび上がるのは、「評価制度は存在しているが、納得感を得られていない」という日本企業特有の構造的課題です。つまり、制度としての導入はされ、定着している一方で、現場では形骸化やマンネリ化しており、フィードバックが有効に機能していない。このギャップこそが、従業員のモチベーションやエンゲージメントを阻む大きな要因となっています。

なお、フィードバックの在り方については、株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「職場におけるフィードバック実態調査」(2025年8月19日)の報告が参考になります。ここだけでは語りつくせないので今回詳細は省きますが、興味深いのは「上司・同僚・部下などが相互にフィードバックし合う文化」が語られている点です。「フィードバック=評価や指摘」とネガティブに捉えず、お互いのための双方向的な贈り物として捉えることで、個人と組織の成長と信頼関係の後押しにしようとしており、組織におけるフィードバックの理想形やそのためのヒントを得ることができます。是非参考になさってください。

3.正しく働き、成長するための評価制度

評価制度は、本来「公平に成果を報酬へ反映する」だけでなく、組織が望む方向に仕事を進め、個人の成長を支援するための仕組みです。鍵は、適切な目標設定と継続的な振り返りにあります。

にもかかわらず、期初に数字を頭割りし、期末に達成率を確認するだけの運用では、何を優先し、どの力を伸ばすべきかが見えません。評価は“点数”ではなく“学習の仕組み”であるべきです。

結果を測るKPIに加え、成功要因(CSF)という質の観点を明確にし、週次・月次で仮説と行動を更新する――この循環があって初めて、人は自律的に改善を回せます。また、上司と部下の対話は「査定の説明」より「次の一歩の合意」を重視することが肝要です。1on1は報告会ではなく、目的・仮説・優先度をすり合わせる編集会議に変える。過程の試行錯誤を認め、成果と成長の双方を評価軸に据えると、評価は管理ではなく動機づけへと変わります。

私たちが支援させていただいているある会社様では、一般的な企業で「評価制度」といわれている制度を「成長支援制度」と命名し、期初の個人の目標設定と期末のフィードバック、その結果として報酬・職位への反映において、成長にどう関係しているかを強く意識づける努力をされています。そのくらいの意識改革が求められる領域だといえるでしょう。

4.目標設定の要点:KPIとCSF

目標設定とは、単に数字を決める作業ではありません。「仕事の方向」を定義するマネジメントそのものといえます。

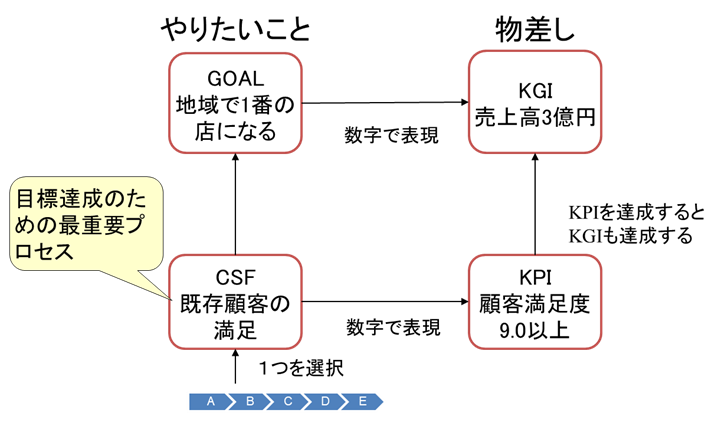

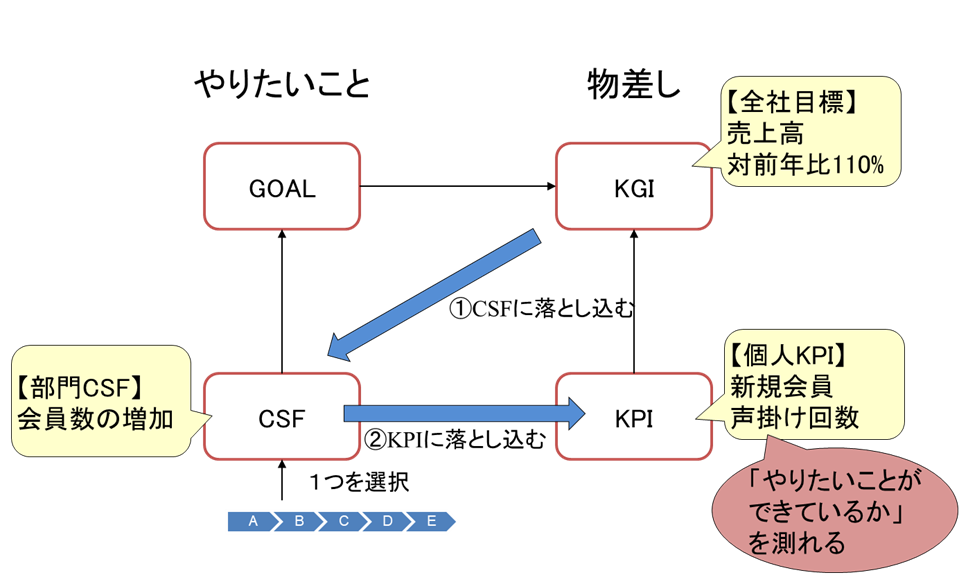

成果を生む目標設定のポイントは、「KPI(重要業績評価指標)」の前に、その前提にある「CSF(Critical Success Factor=重要成功要因)」を明確にすることにあります。たとえば営業部門で「売上◯%増加」というKPIを掲げるとき、その達成を支えるCSFは「顧客接点の質」「商談設計力」「提案スピード」など、行動やプロセスに関わる要素です。つまり、KPIは“結果”であり、CSFは“質の源泉”なのです。この二つを明確に区別し、CSFからKPIを導く原則を守ることで、目標が「与えられた数字」から「自ら設計し、具体的な行動をとるための計画」に変わります。

多くの企業では、会社全体の目標となるKPIを、そのまま組織のKPIとしているケースが見られます。売り上げをそのまま部門別の売り上げ目標にし、各メンバーが何をどうやってそれを達成するのか、あいまいなままだったりするのが典型例です。

したがって、全社目標としての目標数値があった場合、それをそのままKPIにするのではなく、ある部門がどのように全体目標に貢献するのかの成功要因=CSFをまず定義し、そのCSFが実施できているかを測る指標としてKPIを設定することとなります。個人の目標設定も同様です。まずCSFを定義づけ、それを測る指標としてKPIを設定することが必要です。

重要なのは、上長・人事部がそうしたメカニズムをきちんと理解し、実際の目標設定の現場で実践できるよう落とし込むことです。そのためには、丁寧な説明とトレーニングが欠かせません。

5.目標管理の実践ポイント

目標を設定した後に重要なのが「目標管理」です。多くの管理職が、期初の設定で満足し、期末に結果を振り返るだけで終わってしまいます。しかし、成果を生むチームでは、“目標を運用する”習慣があります。

1)常に目標を確認する

目標を設定する側の立場からすると、期初に目標設定面談をすれば、その目標を従業員が覚え、日ごろからそれを意識して行動する、と思いがちです。しかし、日常から予実を比較する営業職などでない限り、そうした意識を持ち続けるケースは実は稀です。むしろほとんど人が1か月もすれば目標など忘れてしまうのが通常です。(自分の胸に手を当ててみると、思い当たる方も多いのではないでしょうか。私もその一人です)。

管理者側は、だからこそくどいくらい、毎週、毎月のタイミングで目標を確認し、意識づけするきっかけを作る必要があります。

2)短いサイクルで振り返り、具体的な行動を合意する

上記にも関連しますが、目標とあわせて進捗を短いサイクルで見ることが重要です。これは、今までと同じやり方では目標達成が難しい場合に早くアクションをとることが可能になるためです。目標達成において重要なのは気合や根性ではなく(それらが重要な場合ももちろんありますが)、適切な方向に向けて適切な方法で業務を予定通り遂行することです。もちろん、業務は常に想定通り進みません。だからこそ、状況に合わせて臨機応変に方向・やり方を変える必要があり、そのために短時間でよいので異変に早く気付くことが重要になります。単に数字を見てよかった/悪かったといっているだけでは、振り返ったとは言えません。そして、どのように行動を変えるのか、という点について合意をとることが重要です。行動を変えなければ振り返りの意味はありません。

3)信頼関係構築・心理的安全性向上の場とする

振り返りの場は、プレッシャーをかけたり恐怖で人を動かず場ではありません。信頼関係を深め、自由なアイディアや改善案を出しやすくしたり、悩みやネガティブな状況があった際にすぐに情報共有しやすい関係性を構築するための場といえます。管理者は、単に進捗を確認し、未達を責めるのではなく、どうすれば改善に転じることができるのかを話すと同時に、心理的安全性を向上する場づくりも考える必要があります。

この3つを意識するだけで、目標管理が「数字のチェックリスト」から「学びのプロセス」に変わります。マネジメントとは、部下の行動を管理することではなく、「思考の焦点」を整えること。目標管理はそのための場であるべきです。

6.教育・研修による仕組み定着と実践事例

いかに優れた制度を設計しても、現場で運用できなければ意味がありません。特に目標設定や1on1のような“対話を通じたマネジメントスキル”は、経験だけでは身につかない領域です。

ヒューマンエナジーでは、

• KPI・CSF設計の理解と実践演習

• 1on1ロールプレイとフィードバック

• 管理職間のケース共有とリーダーシップ強化

といった実践型の研修プログラムを通じて、現場に根づく仕組みづくりを支援しています。

これらの内容の具体的なお話は、無料セミナー 2025年11月18日(火)15時半~ にてご紹介いたしますので、是非ご視聴ください。

7.まとめ

目標設定と目標管理は、制度の中で最も「運用の質」が成果を左右する領域です。どれほど精巧な評価制度を設計しても、現場でそれが自律と成長を促す仕組みとして機能しなければ意味がありません。重要なのは、評価を“点数化の仕組み”としてではなく、“学習と成長の仕組み”として位置づけ直すことです。

そのためには、KPIを結果指標として扱うだけでなく、行動や思考の質を支えるCSFを明確にすること、そして上司と部下が短いサイクルで対話を重ね、目標の意味と次の行動をすり合わせ続けることが欠かせません。

また、評価制度の運用は一部の管理職任せにせず、組織全体で“目標の考え方”を共通言語化する教育・研修によって定着を図ることが重要です。制度とは形ではなく、文化です。評価の本質を「公平さ」と「成長支援」の両輪で再定義し、個人と組織が同じ方向を向いて学び続ける――それこそが、真に成果を生む目標設定と目標管理のあり方といえるでしょう。

この記事を書いた人

.png)

本ブログの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。