目次

- 長引くVUCA環境とBANI視点 ―新入社員の心理的背景を理解する―

- 2026年卒大学生の就職意識調査より

- 新入社員研修に反映すべき新しい視点

- 普遍的に必要とされる育成の軸

- 研修への組み込み方

- まとめ

採用環境も働き方も、変化の速度が増しています。新入社員研修担当の方からは、年を追うごとに新入社員研修が難しくなってきている、入社当初から自主性や積極性が低く、どう研修の効果を出したらいいのか悩んでいる、という声をよく伺います。

ただ新入社員の質の低下を嘆いても問題は解決しません。時代を俯瞰してみると、VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)で語られる時代となって久しく、新しい世代の価値観・行動が変わるのは当然とも言えます。彼らは、彼らの時代にあった合理的なものの考え方をしていると認識したうえで、対応策を練ることが肝要です。今回は最新調査結果と現場の肌感をつなぎ、2026年度の新入社員育成をどう設計し直すべきかを整理します。

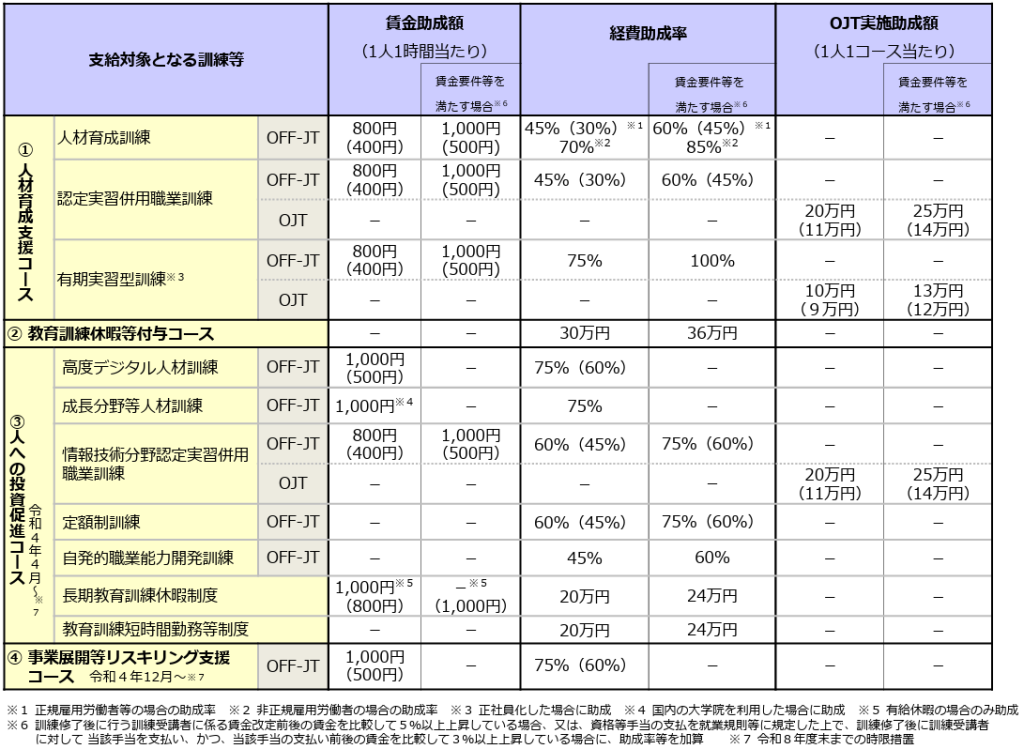

1. 長引くVUCA環境とBANI視点 ―新入社員の心理背景を理解する―

10年くらい前から、先行きが読みにくい時代状況を示す言葉としてVUCAが定着してきました。VUCAはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭字語で、「外部環境の性質」を端的に表します。計画の精緻さよりも適応力が重視され、現場では「優先度の見直し」「仮説検証で小さく進める」「情報を構造化する」「前提・定義を言語化する」といった実務スキルが要請されてきました。

一方、近年は不確実さが常態化し、変化の速度・連鎖が増す中で、「人と組織の心理・反応」に焦点を当てるBANIという視点が重要になっています。BANIはBrittle(脆弱)、Anxious(不安)、Non-linear(非線形)、Incomprehensible(不可解)を指し、予測不能な出来事に対する脆さや不安の増幅、成果が直線的に積み上がらない非線形、説明が難しい不可解さを前提に置きます。

ここでは特に、VUCAの概念にない2つの要素、「不安」と「不可解」に着目すべきと考えます。VUCAは社会の状況を客観的に表現・説明するものとなっていますが、不安も不可解も、対象は主観をもった人間側です。つまりVUCA的な環境を前にして不安を持ち、その状況を分析・理解できないという実感を持っていることを強調しています。BANIは、不安定な環境下において、人が不安や不可解さを抱えたまま業務に取り組まなければならないことを示していると言えるでしょう。したがって、BANIの概念を共有したうえで、具体的な対策は、心理的安全性を高め、変化に適応できる柔軟性(レジリエンス)をもった組織をつくることが要点になります。

このような環境下では、新入社員の仕事観・人生観に対する影響は従来とは大きく異なってきていることをまず認識する必要があります。つまり、ある程度世の中が予測可能だと思われていた時代、高度成長期はもちろんおそらく2008年のリーマンショックまでは、多くの人は将来の予測可能性に対して大きな疑問を持たず、世の中に対する不安や不可解さというものは前提にはなっていませんでした。このような時代には、永遠に存在するであろう会社の命令に従い、予測可能な将来像に向けて、我慢や奉仕をすることが合理的であったと言えます。

一方で、BANIを前提とする時代に入社する新入社員には、こうした前提が通用しません。むしろ、将来転職することも前提に、会社から理不尽なことを言われれば拒絶し、条件がわるくなれば会社を変えることも辞さない。またタイパを重視し、今の生活とのワークライフバランスを重視することが合理的だと考えられます。

これだけ前提が変化しているのですから、企業側の受け入れ方が変化していなければ、若手社員の価値観と大きくずれてしまうのは致し方ないことと言えます。従来の価値基準だけで、新入社員はだらしない、根性がないとみるのではなく、今の時代にあわせて合理的に行動している、という認識を持って捉えてみる必要もあるのではないでしょうか。

2. 2026年卒大学生の就職意識調査より

実際に2026年度入社の新入社員がどういう仕事観を持っているのかは、以下の様々な調査結果から確認していきましょう。

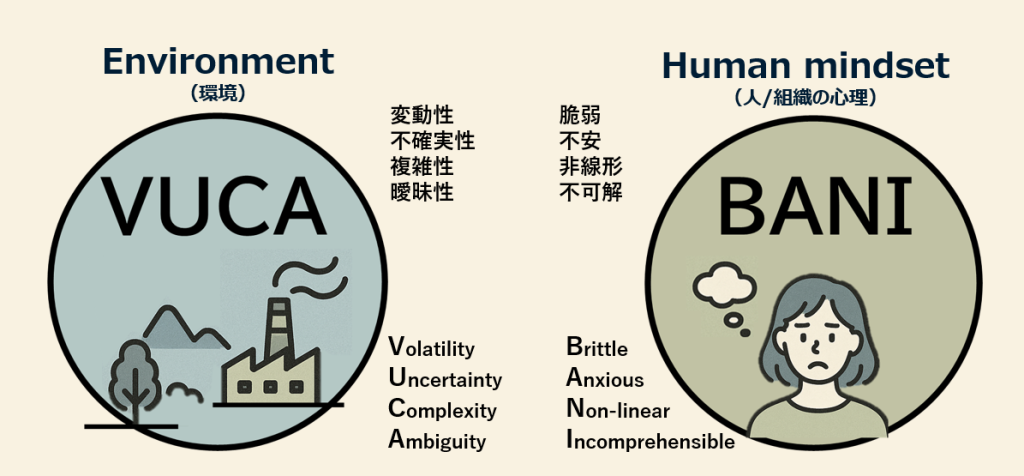

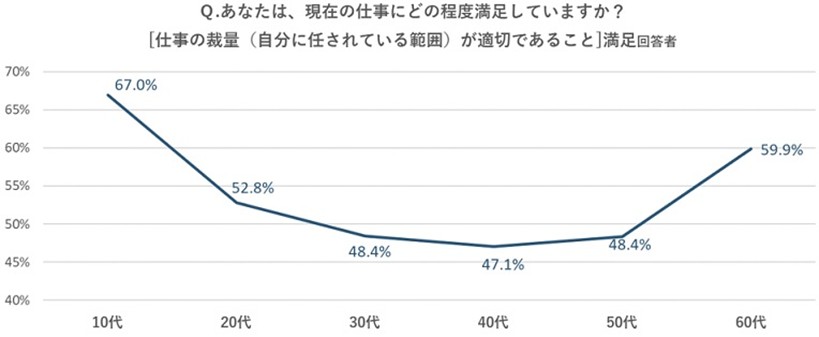

1)安定志向の一方で、成長も求める仕事観

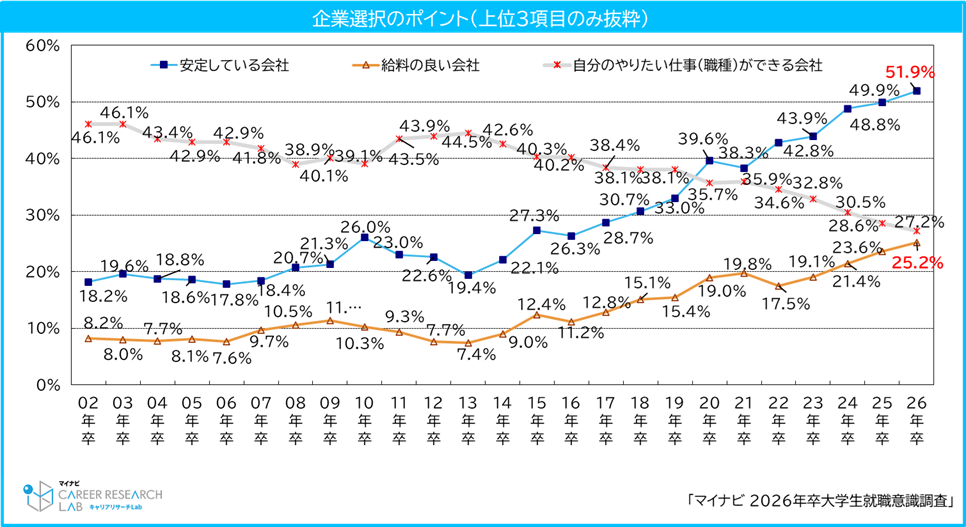

以下の「企業を選択する場合にどのような企業がよいか(あてはまると思う項目を2つまで選択)」という調査では、「安定している会社」が51.9% (前年比2.0pt増)で7年連続最多となっており、初めて5割を超えてきました。一方で「給料が良い」も4年連続で増加しており、生活防衛と収入志向が強まっています。

企業選択のポイント(上位3項目) / マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査 図5

企業選択のポイント(上位3項目) / マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査 図5

次に就職観は、「楽しく働きたい」が37.4%で最多ですが、「個人の生活と仕事を両立させたい」25.6%が3年連続増加しています。同時に「収入さえあればよい」8.4%も5年連続増しており、価値観が安定志向かつウェルビーイング志向に明確にシフトしていると言えるでしょう。

就職観の推移 ※数字は上位3項目のみに記載 / マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査 図1

就職観の推移 ※数字は上位3項目のみに記載 / マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査 図1

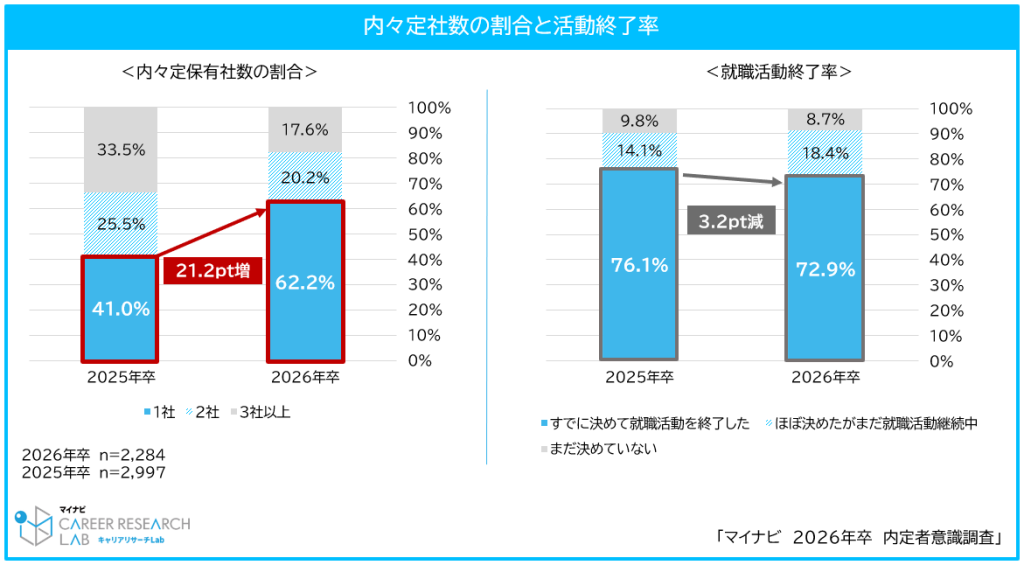

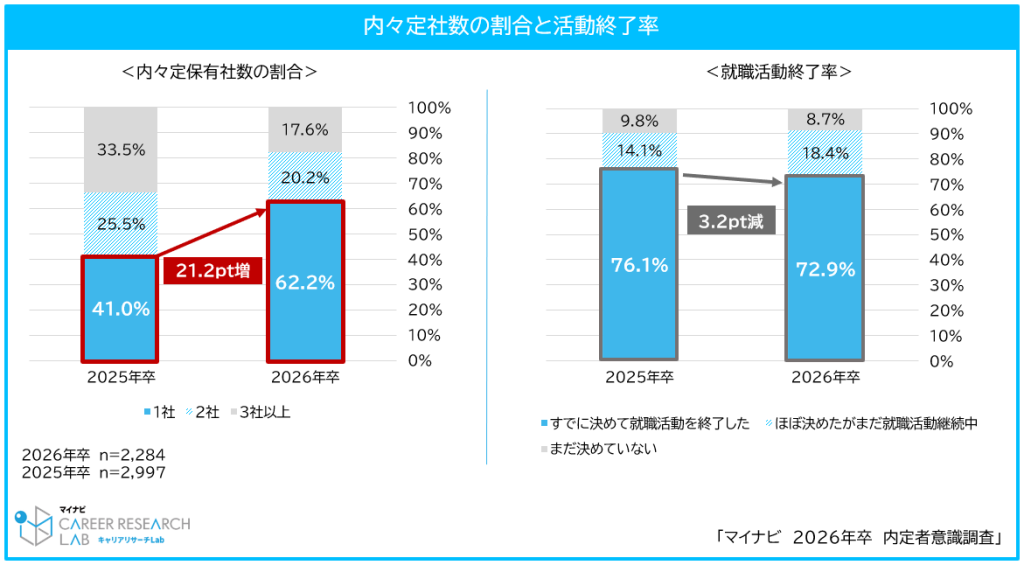

労働市場全体としては、「大卒求人倍率 1.66倍(26卒):リクルートワークス研究所 第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」と堅調で、新人にとって「選べる側」という感覚は変わらず根底にあります。しかし、内々定は「1社のみ」が62.2%へ増加しており、マッチングが早期に固定化し、“迷わず決める”学生が増えています。

内々定者数の割合と活動終了率 マイナビNEWS RELEASE 2025年7月31日 図2

内々定者数の割合と活動終了率 マイナビNEWS RELEASE 2025年7月31日 図2

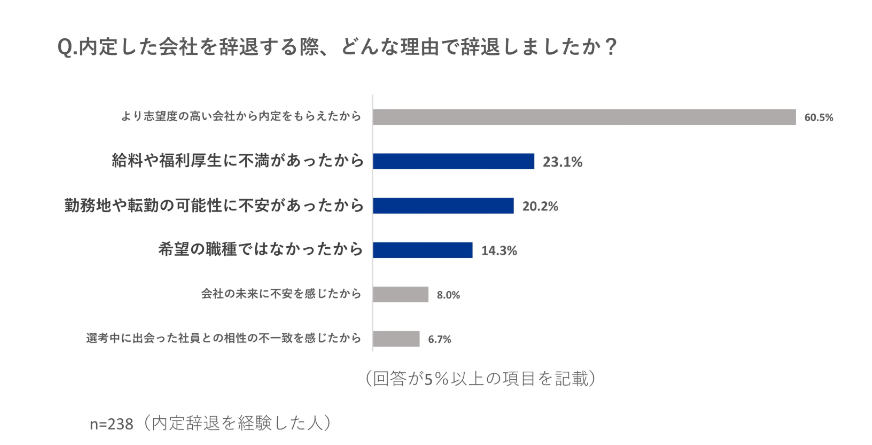

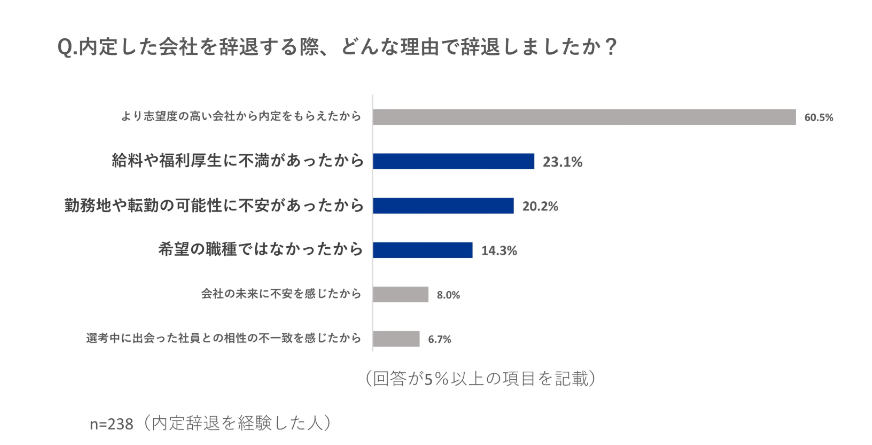

参考として、以下は25年卒対象の調査ですが、内定した会社を辞退した理由を見てみると、当然他社からのオファーが最大ではありますが、「福利厚生に不満があったから」「勤務地や転勤の可能性に不安があったから」「希望の職種ではなかったから」もあがっています。

電通News Release 2025年04月28日 調査レポート

電通News Release 2025年04月28日 調査レポート

以上の様子から見える傾向値としては、「転勤なしでマイペースに、安定した仕事を楽しくしたい」」という志向が強く、「バリバリ働いて出世したい」「若いうちは我慢してでも学習に費やしたい」といった新入社員は少数派になっていると言えそうです。

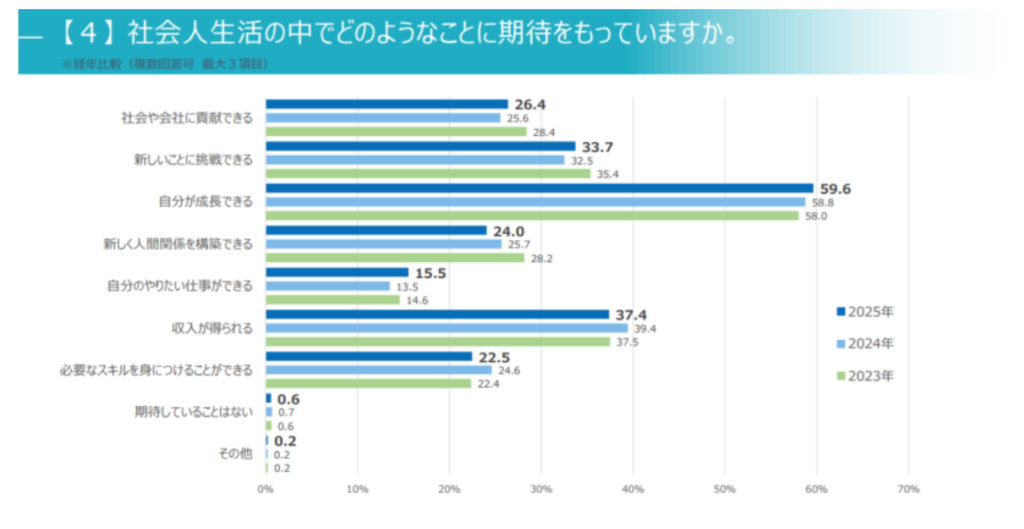

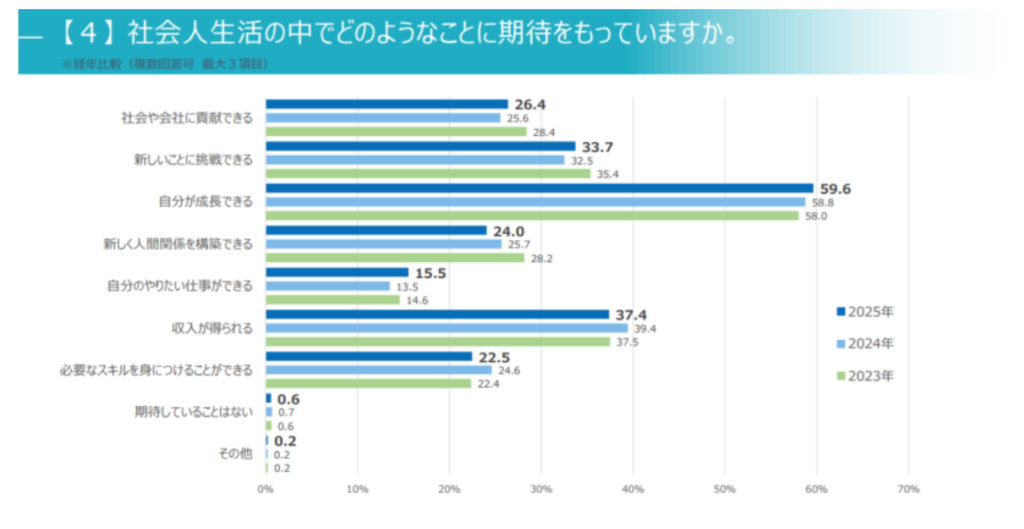

しかし一方で、25年卒対象の調査ですが、実際に働き始めてからの期待としては、「成長すること」が1位となっており、その割合は過去2年と比べても最多を示しています。会社選びの段階では安定性・ワークライフバランスを重視するものの、実際に働く際には成長の観点で満足を求める人物像が浮かんできます。

HR Trend lab. 【意識調査結果から紐解く】2025年度新入社員の特徴と有効な人材育成とは 問4

HR Trend lab. 【意識調査結果から紐解く】2025年度新入社員の特徴と有効な人材育成とは 問4

冒頭でVUCAの時代にBANIの視点も加えて組織を見ることが必要と書きましたが、特に新入社員に対しては、変化の大きい時代に対する不安と個人の幸福追求の価値観をベースに、将来設計のための成長の道筋を描けることが、受け入れ側に求められているのではないでしょうか。

2)AI活用に積極的な学生像

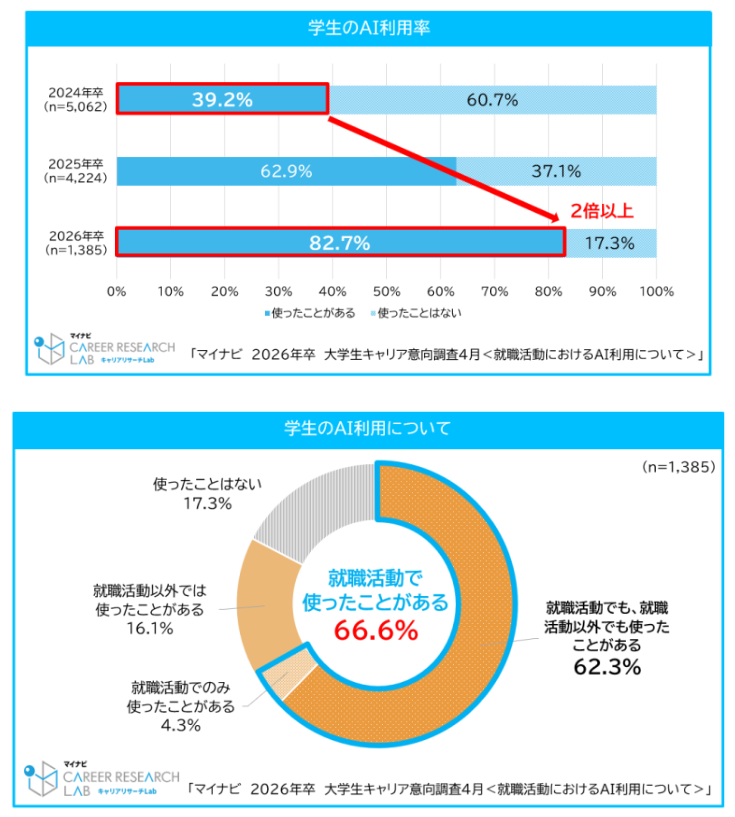

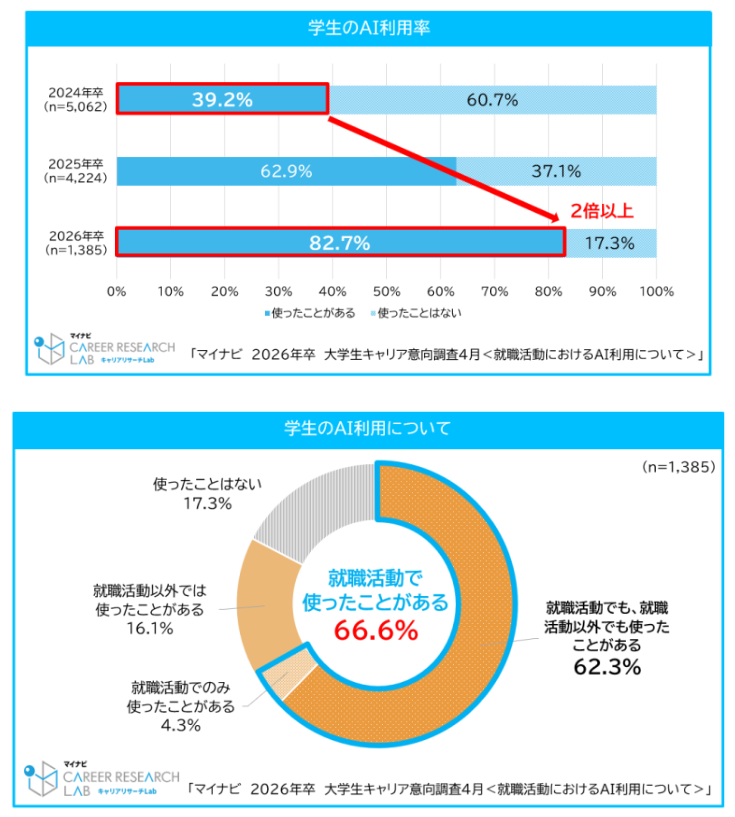

もう一点、2026年度新入社員を語るうえで特に留意したい点があります。それはAIの活用です。週初期活動におけるAI利用における調査では、AIの利用経験者は82.7%で2024年度のおよそ2倍、そのうち就活以外でもAIを利用しているのは、62.3%にものぼります。参考までに、就職活動での活用場面は、「ESの推敲(68.8%)」が最多で、少なくとも2026年度の新入社員は、「大事なことにAIを使うのは当たり前」と考えて入社してくると考えたほうが良いでしょう。

マイナビ News Release 2025年5月 2026年卒 大学生キャリア意向調査4月<就職活動におけるAI利用について>

マイナビ News Release 2025年5月 2026年卒 大学生キャリア意向調査4月<就職活動におけるAI利用について>

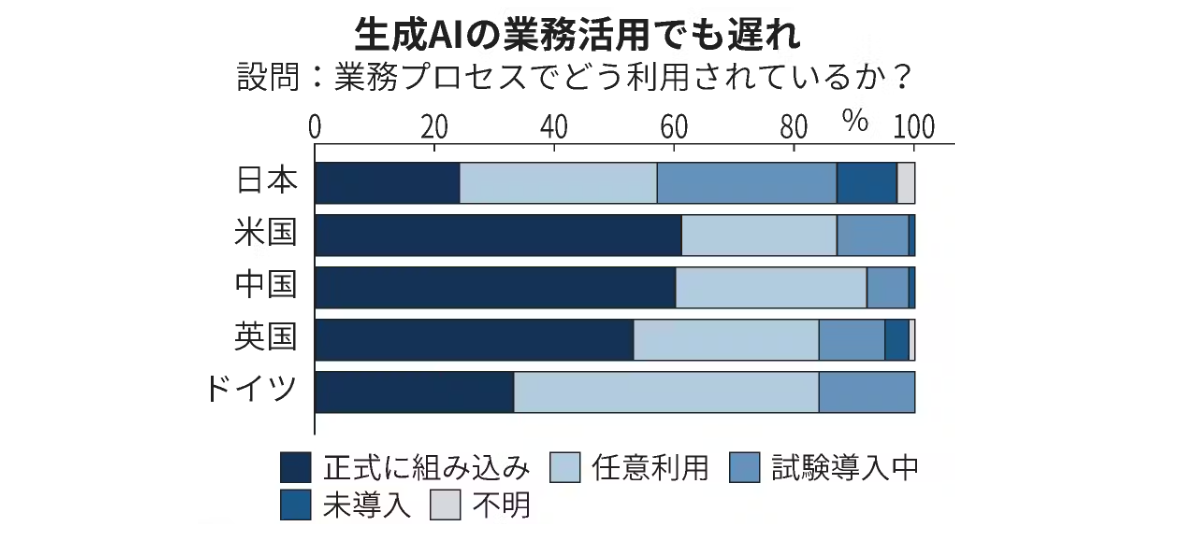

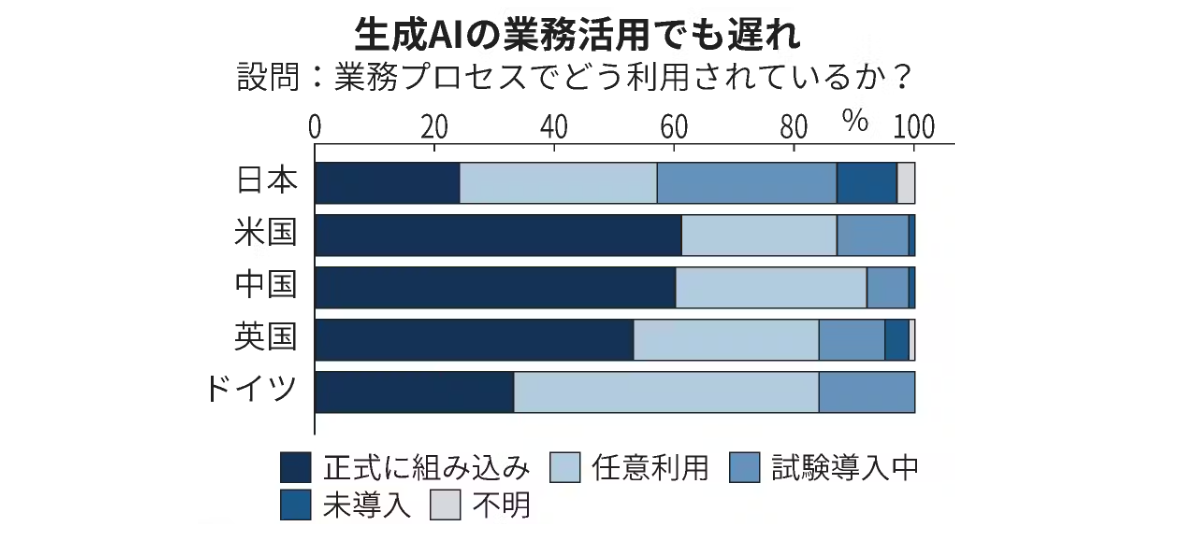

皆様の会社でのAI活用の浸透度はいかがでしょうか。最近の日経新聞の調査では、日本企業のAI活用度は他国に比べて遅れていることが分かっており、新入社員よりもAI活用度が低い会社は決して少数派とは言えないのではないでしょうか。今の状態のまま新入社員が入社し、自分のAI活用度と会社内でのAI活用度にギャップ、特に「後れ」を感じれば、会社に対する期待値が下がったり、企業の将来性に不安を覚えることも起こりそうに思います。

日本経済新聞 「生成AI利用で日本企業最下位 PwC5カ国調査、経営層に意欲乏しく」 2025年6月23日

日本経済新聞 「生成AI利用で日本企業最下位 PwC5カ国調査、経営層に意欲乏しく」 2025年6月23日

3.新入社員研修に反映すべき「新しい視点」

以上を踏まえて、新入社員研修をどのようにバージョンアップすればよいでしょうか。ここでは大きく3点を挙げたいと思います。

① 心理的安全性の確保

心理的安全性の確保がなぜ必要か。表面だけ見ると、新入社員が望んでいることは安定であり私生活の重視ですが、裏側にあるのは将来への不安です。そのため、「この組織に属していてよいのか」「この集団は安心できる集団なのか」「私はここにいて価値のある人間になれるのか」という点に対する不安が常にある状態だと言えるでしょう。だからこそ、入社間もないタイミングの新入社員研修のタイミングで、心理的安全性を担保し、組織に対するコミットメントの度合いを高めることが今まで以上に重要となります。

具体的な研修方針としては、知識偏重型ではなく、ワークを実施し、それに対して肯定的に評価し、ほめて伸ばすタイプの研修を実施すること、また可能であれば先輩などを巻き込んで、既存社員との交流の場を持ち、かつその場で一方的に会社の価値観を押し付けるのではなく、双方向でのコミュニケーションをとることなどが有効な打ち手となるでしょう。

② キャリアデザインの発想

キャリアデザインの発想もあわせて重要です。変化に対して不安を持つ新入社員は、将来の不安から転職を志向し始めます。したがって、「この会社にいれば自分のキャリア形成に有利に働く」、大げさに言ってしまえば、「この会社にいれば転職に有利に働く」と考えることで、逆に辞める必要がなくなっていくと言えます。

受け入れる会社としては実際に市場価値のあるスキルを学べる機会を提供することが前提ですが、あわせて自らがそうした機会に恵まれていることを自覚できるように、キャリアデザインのトレーニングを新入社員研修の中に入れることが有効です。場合によっては入社半年後のフォローアップ研修や、2年目研修等で行ってもよいでしょう。

③ AI前提の仕事の進め方

AI前提の仕事の進め方は、研修というよりも業務の進め方そのものにも関わります。ある意味でAIを使うことが当たり前の状況から会社に入ってきて、AIを使うことが禁止されていたり、既存社員のAI活用スキルが低いことで、入社前の期待値から大きなギャップを持ったり、幻滅してしまう可能性があります。本来は入社前にすり合わせを行うべきですが、少なくとも受け入れ側としては極力AI活用、推進を進める、現場でアレルギー反応などを起こさないような体制を作っておくことが求められると言えるでしょう。

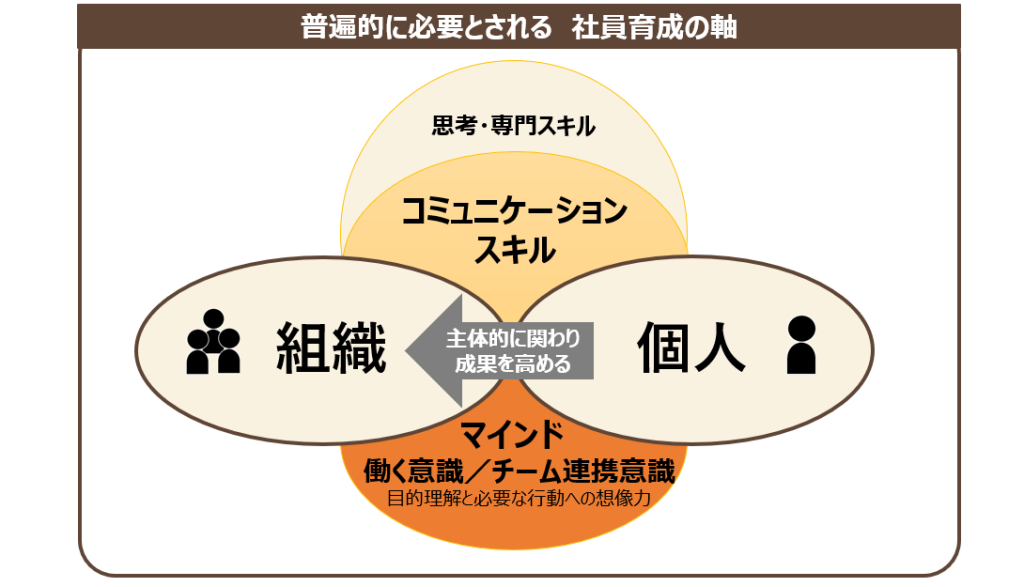

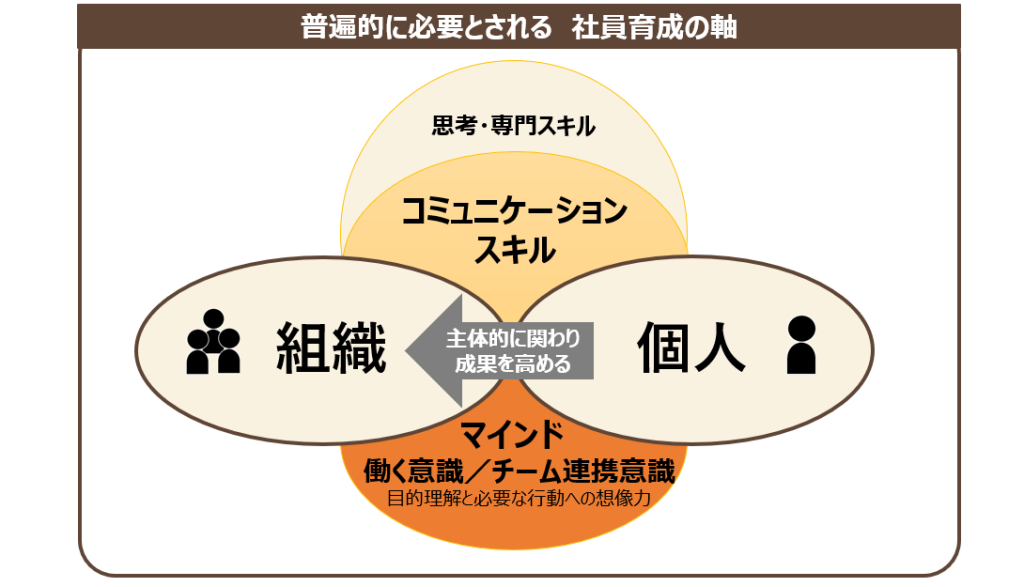

4.普遍的に必要とされる「育成の軸」

一方で、時代が変わっても変わらない、新入社員研修の軸も存在します。ヒューマンエナジー社が30年以上新入社員研修をやっている中で、今年も来年も重視すべきと確信している要素をご紹介します。

「マインド形成」と「コミュニケーションスキル」という2つの土台

これらは、時代が変わって価値観や働き方が変わったとしても、組織という集団活動には必ず必要な要素です。VUCAの時代だからこそ、どんな組織で働くときにも必要な基礎力であることを伝えると、若手はタイパ重視、安定重視だからこそ熱心に学んでくれる、そんな感覚があります。

働くことに対する心構えや組織で働く上での連携意識など社会人活動の土台となる「マインド」は、従来は各自が成長する過程において学び育くむものでした。しかし、生活環境の変化によりこれらのマインドが育ちにくくなっており、配属後に先輩側が戸惑いを感じて手こずったり、本人も不安定になりやすい傾向につながります。このような活動の土台となるマインドですが、職場ではいちいち教えてきませんでしたし、いざ説明しようにも育ってきた背景が異なることで世代を超えた伝え方が難しくなってきているため、なかなか現場で説明できるものでもありません。そして「コミュニケーションスキル」も、あらゆる活動場面で必要な土台スキルであるにもかかわらず、社会的変化によって成長過程で磨かれる機会が減っています。このようにこの2つの土台は、時代や状況に伴い相手に必要な指導内容は変化しますが、大きな環境変化に入るときに普遍的に必要な「育成の軸」と捉え、新人研修を構成しておく必要があると考えています。

そしてもうひとつ、今この時代にふさわしい指導内容へと変化させるとともに大切なのが、「ワークショップ形式」などを活用した能動的な学び方です。例えばマインドに関しては、人から聞いただけで落とし込めるものでもありません。ワークショップを通じて同期とともに語り合うことで、思考や心に意識のきっかけを築くことができます。まず必要な理由や目的を共有し、そして新入社員みずからが考え、ディスカッションで他者の意見を聞きながら新たな価値観や気づきを得る、こうして視野が広がることで意識が変わり、取るべき行動が変わっていきます。

またコミュニケーションはスキルですから、いきなり質の向上を求める方が無理というもの。今の若手は、質の前にまず「量の拡大」が大事なフェーズなのです。研修で知識をあれこれ得るのも大事ですが、それ以上にまずリアルな人間同士のやり取りの体験・場数を増やすことこそが最も必要な学びの段階です。研修中はワークを何度も繰り返します。時間内にチームで意見や結論を出さねばならないディスカッションを研修中に何度も繰り返すことが、小さな組織におけるリアルコミュニケーション、他者と連携して結果を出したり、報連相や敬語の使いこなしの訓練に繋がります。

スキルは、様々な場面で実際に使ってみなければ、上手くはなれないのです。したがって、新人研修の期間が長いほど、訓練の場数を増やすことができます。例えばIT研修のような長期研修を実施される企業様には、冒頭でチーム活動やディスカッションの土台を構築させていただき、続く専門スキルの学習期間中にも同様な活動シーンを折りまぜながら指導を続けることで、質の向上も目指していくことができます。技術と並行してコミュニケーションも場数を踏めば、仕上げに行う総合演習も、技術講師が指導する以上のレベル感でよりリアルな疑似演習として進めることも可能になります。今や、技術者にも一定のコミュニケーションスキルが期待される時代です。こうして新人研修の中でできるだけコミュニケーションの場数や想定場面の訓練を増やすことにより、対顧客、対上司との対話の訓練と小さな自信を与えた上で現場配属に送り出すことができます。現場で業務スキルやテクニカルスキルは指導できますが、その学びを促すためにも受け手に一定のコミュニケーションスキルが必要ですし、未知のこともやってみます!と挑戦的になれるかどうかは、それまでに築けた心の土台の大きさに比例するのではないでしょうか。

若者たちは、非常に素直です。一度、必要性への納得感や成功体験を得られれば、同期で連携・協力しながら、新入社員自身で非常に意欲をもって吸収・行動してくれる実感があります。逆に相手をZ世代だと特別扱いし、教えても無駄である、と最初からあきらめてしまうような姿勢は、相手にとっても「自分は期待されていない」という印象を与えてしまったり、現場ではなかなか指導しきれず本人も自信が持てないなど、研修効果が半減し、会社へのロイヤリティも低下してしまいます。現場で当たり前のことは、なかなか言語化しにくい世界であり、先輩では指導しにくい分野も多々あります。だからこそ現場に出る前に、一度丁寧に指導する機会を設け、伝え育てていこうとする姿勢を無くさないでいただきたいと思います。

5.研修への組み込み方

私たちヒューマンエナジーは、新入社員研修もカスタマイズ対応をさせていただきます。つまりその年の新入社員の状況、会社組織の状況に合わせてプログラムを見直し、組み換えさせていただきます。したがって、新入社員研修のカリキュラム自体は例年のものをベースとしながら、「3.新入社員研修」に反映すべき「新しい視点」で述べた3つを、必要に合わせて研修に組み込む形になります。

その際に共通して重視するのは、「研修が一通り終了した後で、自律的に考え、学び、行動できる新入社員となること」です。現在の彼らの価値観を尊重したうえで、会社が求める働き方、スキルを伝え、それを前向きにとらえて成長機会をしてみてもらう。長年の経験と時代にあわせたバージョンアップ、そして会社ごとに研修内容を見直している私たちだからこそできる研修だと自負しています。

以下はあくまで事例となりますが、弊社としてどのように研修に組み込むかのアイディアとして挙げさせていただきます。

① 心理的安全性の確保

研修では、ワークショップを基軸にして考えることを多くとりますが、その際に褒めること、どんな発言も歓迎されることを徹底します。答えが決まっている問いをたてて正解を答えさせるのではなく、自由に考え自分なりの意見を言うワークを実施します。そして自分なりの意見に対して、必ず肯定的な側面を捉え、賞賛します。また新入社員同士がお互い良いところを認めあえるような状況も作ります。こうすることで新入社員の研修自体への参加意欲が非常に高まり、学習効果が強まります。また、自ら発言したことは定着することからも研修効果を強化することが期待できます。

② キャリアデザインの発想

研修内容を学び、スキルアップすることが会社にとって望ましいだけでなく、新入社員自身の将来設計にもプラスになることを納得したうえで研修を進めます。いわば、「世間一般で通用するスキルが身につき、転職で有利になるからこの会社にい続ける」状態を作ります。新入社員研修でその最初の一歩を踏み出すことを意識してもらいます。そのためには、「働くとはどういうことか」を考える中で、会社でできることと会社を超えてキャリアを積み上げていく、プロティアンキャリアの概念を簡単に紹介しながら、会社にとじないキャリア形成の考え方を最初に持ってもらうことを目指します。

③ AI前提の仕事の進め方

研修内容には、各企業の状況に合わせて御相談のうえ、可能な範囲でですが、AIを活用したワークや事前課題を実施します。AIの答えを吟味せずに持ってきた回答は講師が見ても即座にわかります。重要なのはAIを使わず自分の頭で考えることではなく、AIを使ったうえで自分の頭で考えることです。実際のワークでそうした体験をすることで、仕事への活用イメージも持ってもらうことを目指します。

6.まとめ

時代の変化の速度はさらに上がり、新入社員をめぐる状況も大きく変化しています。その中で2026年度新入社員は、さらに安定とワークライフバランスの両立を求めながら、一方で将来への成長を希求しています。そしてAI活用という大きな武器をもって入社してきます。

そのような新入社員に対して、受け入れる側は、あくまで社会人に求めらえる基本的な要素は変わらないことをよく理解したうえで、変化に対しても気配りをし、新社会人が安心し、前向きに学べるよう新入社員研修を設計すべきと考えています。

対応すべき事項は、入社後の新人研修だけでなく、入社前研修やフォローアップ研修にもあります。そうした点も含めて、新入社員の育成に課題感をお持ちの方は、ぜひ一度ヒューマンエナジーにご相談ください。

※本稿で触れた施策を体系立てて学べる公開セミナーを開催しております。

是非、2025/10/22(水)無料オンラインセミナーにお申込み・ご視聴ください。

企業研修のことならヒューマンエナジーにご相談ください

ヒューマンエナジーの「カスタマイズ研修」では、お客様が抱えている課題をお聞きし、目的や組織や人物像を理解して解決案を提示し、個別に研修を組み立てます。カスタマイズ研修には4つの特徴があります。「ビジョン反映型」「社会の変化に対応」「ワークショップ中心」「ゴールまで支援」の4つです。特に 「ゴールまで支援」 の観点から、研修後のフォローアップ施策まで一貫してサポートします。受講者が学んだことを 実務に活かし、確実に行動変容につなげるために、研修設計の段階からフォロー体制を組み込むことを重視しています。具体的には、研修後の事後課題、フォローアップ研修の設計を含めたフォロー施策を提案し、受講者が学びを継続できる環境を整えます。また、単なる知識の習得で終わらせず、「実践し、定着させる」ことを目的としたアクションプランを策定し、職場で活用できる仕組みを構築します。

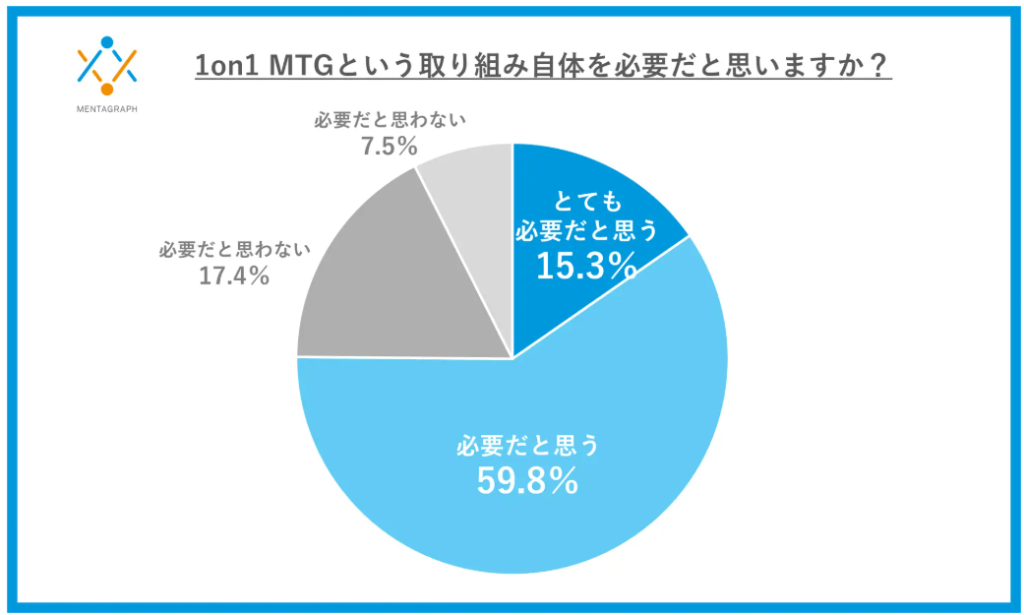

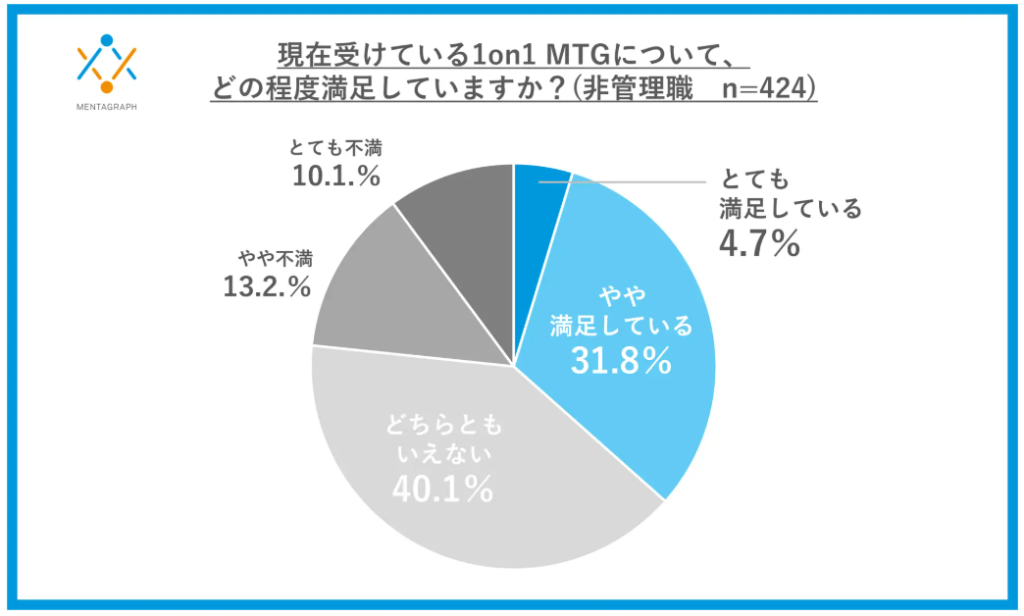

さらに、研修効果を最大化するためには、受講者本人だけでなく、上司や人事、経営層の関与も欠かせません。そのため、組織全体で研修の成果を支える仕組みとして、上司との1on1の導入や、研修の目的を経営層と共有する取り組みもご提案しています。研修の「やりっぱなし」を防ぎ、ゴールまで伴走することで、確実な成果へとつなげます。

具体的な研修内容や実施タイミングはお客様のニーズに応じて柔軟に対応いたします。企業の個別の課題をお聞きし、最適な研修やソリューションをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

本ブログの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。

ビジョン反映型カスタマイズ研修

特徴1.ビジョン反映型研修

お客さまの目指す組織・求める人材像を把握した上で、経営ビジョンに沿った研修を実施します。

特徴2.社会の変化・新たなキーワードを取り入れた研修

お客さまのお悩みを伺いながら、VUCA時代に激化する市場競争に対応できる人材と組織を開発します。

特徴3.ワークショップ中心

受講生同士のコミュニケーションを大切にしながら、互いの考えや気づきを共有することで相互理解を促します。

研修の特徴 4. ゴールまで支援

研修後も伴走し、目指す組織・求める人材像に向き合い続けます。

今回ご紹介した研修の振り返り・評価のサポートや、お客様の課題やご要望に応じて年単位・半年単位での組織変革・人材改革も支援いたします。

企業研修のことならヒューマンエナジーにお気軽にお問い合わせください。

株式会社ヒューマンエナジー

愛知県名古屋市西区名駅1丁目1番17号名駅ダイヤメイテツビル11階

052-541-5650

お急ぎの方はお電話ください(平日9:00~18:00)

この記事を書いた人

株式会社ヒューマンエナジー 代表取締役 神山 晃男

様々な企業での実務的な経営経験も活かし、経営改善・組織改革から現場の業務効率化まで幅広く、お客様の目的にあわせた研修プログラムをご提供します。

・株式会社こころみ 代表取締役

・株式会社ウェブリポ 代表取締役

<外部役員・他>

・認定NPO法人カタリバ 監事

・医療AI推進機構株式会社 監査役

・株式会社テレノイドケア 顧問

・流通経済大学 非常勤講師

・元 株式会社イノダコーヒ 取締役

・元 イングアーク1st株式会社 監査役

・元 株式会社コメダ 取締役

本ブログの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。

.png)